規格:

銅外罐底:直徑5厘米;

銅外罐頂(蓋子):直徑6厘米;

銅外罐高度(不含蓋子):4.6厘米

材質:

灸器外殼:黃銅凈重92克

灸器內膽:鐵

手 柄 :塑料

底 托 :橡膠

本銅溫灸器外層為純銅制造並鑲嵌有五行圖案,精致美觀。適合中醫診所或美容院及傢庭保健

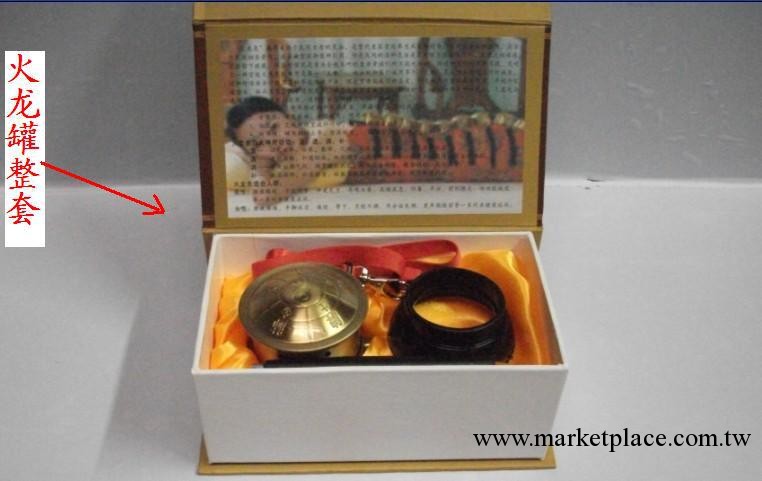

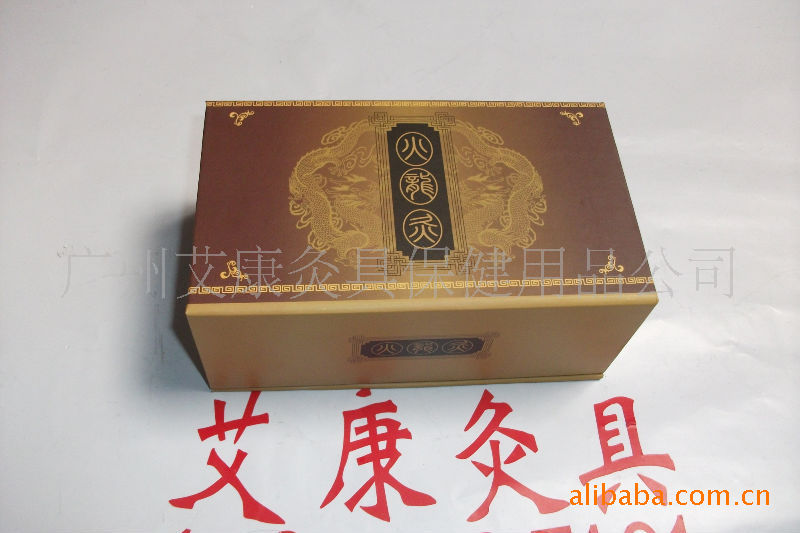

火龍罐規格:

銅外罐底:直徑5厘米;

銅外罐頂(蓋子):直徑6厘米;

銅外罐高度(不含蓋子):4.6厘米

材質:

灸器外殼:黃銅

灸器內膽:鐵

手 柄 :塑料

底 托 :橡膠

本銅溫灸器外層為純銅制造並鑲嵌有五行圖案,精致美觀。適合中醫診所或美容院及傢庭個人保健

用 法:

將艾絨或剪好的艾斷兒 ,點燃後放放插入銅灸器裡,火頭朝下,蓋上蓋子,手持懸於患處。手持調整升降的高度來調節火力。或是直接用綁帶固定於患處。要是覺得溫度不夠熱,可不墊橡膠圈,直接墊一塊佈或毛巾即可。以微燙而不痛微宜。火力過小,效果不佳。

灸器內部為兩層,取出內層,可將藥餅、蒜、薑等隔於二層之間,名曰:隔物灸。

右上方的黑色膠皮墊一般墊在銅溫灸器的底部,防止灼傷皮膚。另外配有小綁帶(繩子的長度隻能用在灸腿或手臂)和掛鉤,可以佩帶膠皮墊固定在施灸處。

火龍灸:

“火龍灸”最早來源於民間古老的灸法,是晉代皇傢宮廷養生術中的精華。運用灸法祛病保健,在古代民間相當普及,後來被宮廷禦醫所引用,但是民間的這種灸法是在皮膚上直接燃燒的,有很大的痛感,還會留下疤痕,而這種情況是身為金枝玉葉的皇親貴族們所不能允許的。經過禦醫們的不斷實踐,發明瞭一種宮廷火龍灸的專用灸器—‘瓦甑’,施治時禦醫們運用多個‘瓦甑’在人體和腧穴上同時施灸,這種舒適安全療效顯著的養生保健方法,深受皇親國戚們的喜愛,一直被歷代宮廷禦醫所用,並視為宮廷密術,秘而不宣。到瞭清朝末年,由於太醫院重視湯藥,輕視針灸,宮廷的針灸科被廢止,火龍灸法也隨之在宮廷消失。後來,這種療法慢慢的流入到瞭民間。

銅灸器的優點:

1、安全性:在使用的過程中不掉灸灰、不漏明火、不過熱燙傷。

2、方便性:隨意移動,方便固定、隨穴而灸。

3、恒溫性:艾絨燃燒室設計巧妙,燃艾過程溫度恒定。艾條或艾絨的燃燒時間更長。

4、耐用性:罐體銅材上等,堅固耐用,一朝擁有,得益終身。

註意事項:

1,請與皮膚保持適度距離,防止灼傷皮膚

2,無煙炭化艾條,不能放在此溫灸器使用,氧氣少,會滅掉。

本品的價格僅為單個銅灸器的價格,不包含艾絨或艾條。

本店另有售配套使用的艾絨和艾條請另購,查看詳情

艾灸方法

一、直接灸法

行將艾炷直接放在穴位上熄滅,溫度約達70℃。此法又分為兩種,一為化膿灸,一為非化膿灸。

化膿灸

也稱瘢痕灸、著膚灸、打膿灸。現代多用此法,因艾炷大,如棗核,要求一、二次灸成,令發灸瘡,致皮焦肉爛,苦楚不堪,人多畏懼,不願承受。古代仍有沿用此法者。如有些中央防治哮喘、慢性氣管炎,專門在三伏天灸背部腧穴,大炷炙烤,致令成瘡,稱為打膿灸。效果雖好,但普通醫者多不主張急於求成,而改為小炷屢次的緊張辦法,替代瞭大炷灸法。冉冉灸之,日久見功。

操作技巧:首先做好病人的思想任務,安頓體位,審定穴道,用75%酒精棉球消毒,然後也可以用紫藥水或紅藥水或用筆點個小點,打個記號,取極細之艾絨,做成麥粒大小(比麥粒稍大也可以)的圓錐形艾炷,然後把它直立旋轉於穴位之上,再用香從頂尖悄悄接觸點著,使之平均向下熄滅,第一壯燃至一半,知熱即用手指按滅;第二壯不去艾灰仍在原處,燃至大半,知大熱時即按滅。第三壯燃至將盡,知大痛時即迅速按滅;同時醫生可用左手拇指、食指、中指按摩或輕叩穴道四周,可以加重苦楚。如灸數次,然後再灸就不太痛瞭。耐煩灸至十餘壯後覺得一熱即過,卻無甚苦楚瞭,連灸屢次,不數日即能到達化膿之目的。或不化膿隻需這樣臨時施灸,也異樣收效,可免炮烙之苦,如今都采用此法。

臨床上灸關元穴可治縮陽癥,或遺精、早泄,一次可灸二、三百粒。用小艾炷灸至三百壯時,約有5厘米×5厘米皮膚起紅暈,3厘米×3厘米組織變硬,2厘米×2厘米(即中心部)被燒黑。初灸時髦覺灼痛,當前一熱即過,沒有苦楚,反覺舒適。每次少灸幾壯,隻需長灸,照樣無效。用這種灸法,初灸之後,部分變黑、變硬、結痂。下次再灸就在硬痂上施灸。假如化膿,可以按壓,排出膿液再灸,假如痂皮零落,可以用敷料復蓋,等結痂後再灸。至於灸瘡化膿,多屬無菌性,勿須顧忌,這和普通瘡癤或創傷性炎癥不同,未見發作過什麼成績。隻需潰瘍面不洋溢擴展,就可延續施灸。假如化膿過多,潰瘍不時開展,膿色由淡白稀薄,變為黃綠色的膿液,或疼痛流血,而且有臭味,即為繼發性感染,可以用內科辦法處置,很快就會復健。普通說灸瘡化膿,是屬於良性安慰,能改善體質,加強抗病才能,從而到達防病治病的作用。千萬不要一見化膿就顧忌重重,影響施灸,通常灸瘡不加醫治,約30天左右就自然復健瞭。但化膿灸後要用敷料維護,以防繼發感染和摩擦。化膿灸順應癥:哮喘,慢性胃腸病,體質虛弱,發育不良,慢性氣管炎,肺結核,陽痿,遺精,早泄,縮陽癥,其他慢性病、頑固性疾病均可運用,也可以試灸於癌癥。尤其適合乙型肝炎、艾滋病等。

非化膿灸

取麥粒大小之艾炷,如上述辦法在穴上熄滅,知痛即去掉或按滅,每穴普通灸三、五壯,部分發紅為止,最多起小水泡,普通不致化膿,不須處置。假如施灸過重,起大水泡,可以用消毒針穿破放水,如需延續施灸,可在原處再灸,用這種辦法比擬方便,必需常灸,每次多灸幾穴,才幹收效。古代日本醫者多用此法,使用很廣,但凡灸法之順應癥,均可用此法施灸。依據我們臨床理論的領會,化膿灸和非化膿灸,隻是水平上的不同,酌情運用,亦無需嚴厲區別。(未完待續)

二、直接灸法

也叫隔物灸,距離灸,即應用其他藥物將艾炷和穴道隔開施灸,這樣可以防止灸傷皮膚而致化膿,另外還可以借距離物之藥力和灸的特性發揚協同作用,獲得更大的效果。此法早已被普遍應用瞭,常用的有:

隔薑灸法:是用薑片做距離物。生薑入藥,辛溫無毒,升發宣散,諧和營衛,祛寒宣佈,通經活絡,治風邪寒濕。取新穎薑和艾結合起來施灸,既能防止直接灸遺留瘢痕的缺陷,又能和生薑發揚協同作用,有相得益彰之效。操作技巧:首先要選擇大塊新穎生薑,切成比五分硬幣略厚的大片(約一分多厚,太厚不宜傳熱,太薄易燒傷,厚薄要平均。用針點刺許多孔,以便熱力傳導),艾炷不宜過大,如蠶豆或黃豆大即可,艾炷勿過於緊實,過緊則熄滅工夫長,熱渡過高,過於松懈,則熄滅太快,易脫掉火星。每撲滅一個,尚未燒完就在旁邊接續一個,使之引燃,這樣關於下一個艾炷就不用再點火瞭。隨著久的面積不時擴展,就發生時斷時續的溫熱安慰,熱一大片。否則艾炷過大,先燃上部,下邊不熱,後來接近薑片則熱力劇增,就會發泡。隔薑灸發泡,是技術錯誤,特別是顏面部更宜防止。每次可放2~3個薑片,灸2~3個穴道,灸妥後再換新穴,多則忙不過去瞭。假如灰燼和殘艾積聚過多,則予以清算,重新放艾炷施灸,在施灸中即使病人不叫痛,也應不時拿起薑片看看顏色,挪動薑片,由於有些病人部分神經麻木,知覺愚鈍,最易施灸過度,發作水泡。普通每片薑燒過二、三壯覺熱當前,更該當心,專心致志,勤動勤看,以部分大片紅暈汗濕、病人覺熱為度。施灸後宜暫避風吹,或以輕柔的幹毛巾覆之,促使汗孔閉合。如灸面神經麻木則應在灸後一小時內少說話,不喝水,不吃食物,安靜休息,以利恢復。隔薑灸之順應癥:嘔吐,泄痢,腹痛,腎虛遺精,風寒濕痹,面癱,麻痹酸痛,肢體萎軟有力等。尤其對面癱更為適合,醫治本病用隔薑灸法,療效優於針法。但宜考究技巧,每日溫灸一次,將癱瘓部位之次要穴道,灸紅灸熱才幹收到良好的效果。

隔蒜灸法:用蒜作距離物。大蒜入藥,辛溫有毒,性熱喜散,有消腫化結,拔毒止痛之功。施灸時取獨頭紫皮大蒜,切一分厚數片,或用蒜數瓣,略搗碎,呈泥狀,放置於部分,將艾炷放上施灸。最好放在瘡頭上,即炎癥區之頂點。假如漫腫無頭,可貼濕紙,先幹者為瘡頭,此即施灸之中心。艾炷如黃豆大,松緊過度,火力由大而小。灸的水平,從不知痛灸到知痛為止,知痛灸到不知痛為度。每日灸一、二次。初發者能夠散失,化膿者亦大大放慢速度,減少范圍,不隻加重炎癥期、化膿期苦楚,還能促使早日愈合。隔蒜灸之順應癥:治陰疽流註,瘡色發白,不紅不痛,不化膿者,不拘日期,宜多灸之。對瘡疔癤毒,乳癰,一切急性炎癥,未潰者均可灸之。亦治蟲蛇咬傷和蜂蠍蟄傷,在部分灸之,可以解毒止痛。治瘰癧,瘡毒,癰疽,無名腫毒等內科病癥有奇效,臨床上也有用於治肺癆者。蒜有安慰性,灸後使用敷料遮蓋,避免發泡,摩擦潰爛。

隔附子餅灸法:用附子餅作距離物。附子入藥,辛溫有毒,走而不守,消堅破結,善逐風寒濕氣,以灸潰瘍,氣血虛弱,久不收斂者為佳。用附子研成細粉,加白及或面粉少許,用其黏性,再以水和調捏成薄餅,約一、二分許厚度,待稍幹,用針刺許多孔,放在部分灸之,或治內科術後,瘡瘍潰後久不收口,肉芽增生流水無膿,臁瘡,頻頻施灸能祛腐生肌,促使愈合,一餅灸幹,再換一餅,以外部覺熱為度。可以每日或隔日灸之。

隔鹽灸法:將紙浸濕,鋪臍孔中,用碎鹽填平,上放艾炷灸之。覺痛即換艾炷,不拘壯數,遇急病可以多灸。對霍亂吐瀉致肢冷脈伏者,有回陽救逆之效,延續施灸,以指溫脈起為度,對寒性腹痛,痢疾,中風脫癥,四肢厥冷亦有良效,有抗休克作用,但宜多灸。

三、溫針灸法

此法最早見於《傷寒論》。又名傳熱灸,燒針尾。明代高武《針灸聚英》上說:“近無為溫針者,乃楚人之法。其法,針於穴,以香白芷作圓餅套在針上,以艾蒸溫之,多以取效。”可見此法傳播已很久瞭,多年來江浙一帶頗為盛行,如今全國各地都有人運用。此法有一箭雙雕之妙,既達留針之目的,又加熱於針柄,借針體而傳入深部。其順應癥很廣,北方有些針灸醫生,簡直每針必溫,不紮白針(幹針、冷針)。操作技巧:要溫針時,應選略粗之長柄針,普通在28號以下最好,長短過度。刺在肌肉深沉處,進針先行針使之得氣,然後留針不動,針根與表皮相距約二、三分為宜。將硬紙片剪成方寸塊,中鉆一孔,從針柄上套入,以維護穴道四周之皮膚,避免落下火團燒傷。取粗艾絨,用右手食、中、拇三指,搓如棗核之外形大小,兩頭捏一痕,貼在針柄上,圍繞一搓,即緊纏於針柄之上。然後用火柴從艾炷之上面四周撲滅,待其自滅,再換艾炷。普通三、五壯後,穴道外部覺熱為止。施灸中假如不熱,可將艾炷放得靠下一些,過熱覺痛時可將艾炷向上提一些,以覺溫熱而不灼痛為度。一次可燒三、五針或更多。此法方便易行,應鼎力倡導,但必需小心避免折針,因燒過屢次之針,最易從針根部折斷,而且醫生要在平常重復練習纏繞艾炷的手技,純熟者一觸即妥,幾秒鐘就能結實地放在針柄。肯下功夫,練幾個小時手就純熟瞭。溫針灸的艾炷,要光圓緊實,切忌松懈,以防零落。溫針灸之順應癥,為偏於寒性的風濕疾患,關節酸痛,涼麻不仁,便溏腹脹等虛弱之證均可用之。

四、艾卷灸法

此法自明清以來已很盛行瞭,艾卷有加中藥的,有不加中藥的。其稱號有:太乙針、雷火針、藥艾卷、純艾條等。艾卷灸法手技分兩大類:

1.實按溫熱灸法

多用於太乙針和雷火針,其法是取棉佈或棉紙折疊數層如手掌大,放在穴位上,再用兩支針(卷)點著,不起火苗,每次用一支,實按穴上稍停即起,起來再按,幾次之後艾卷將滅,另換一支,交替按壓,墊佈將燒焦黑,但不能使燒著起火,重復數次之後,穴位上即變得溫熱,呈現大面積的紅暈。此法優點是灸的快、省工夫、面積大。熱力深化久久不消。還可用中藥煎水將佈浸濕再灸。也可不時挪動,受熱面積更大。

2.懸起平和灸法

此為常用法,普通有藥無藥之艾卷均能運用,比擬方便易行。操作技巧:將一、二支艾卷點著,術者左手中、食二指放於被灸的穴道兩旁,其義務是經過術者的覺得探知熱度上下,可以測知患者受熱水平,萬一落火便於隨時撲滅,患者覺得發癢、發熱、疼痛時予以揉、搓、按摩。右手持艾卷垂直懸起,照射穴道之上,約離皮膚3~4厘米,直接照射,使病人覺得溫熱舒適,或微有熱痛覺得。假如覺得太熱時,即可遲緩作上、下、左、右或盤旋之挪動,使溫熱延續安慰。每次可灸3~5穴,每次約10分鐘左右,以30~60分鐘為度,過多則易疲勞,少則達不到溫熱水平。施灸中要留意,要將艾卷垂直直射,這樣火力集中。若艾卷積灰過多時,則分開人體吹去後再灸。病人體位要溫馨,方可以耐久,並避免冷風直接吹拂。施灸後患者覺溫熱酣暢,中轉深部,經久不消,停灸多時,尚不足溫,才算到傢。普通病每日灸一次,急病可灸二、三次,延續15~30次為一療程。灸後要慎起居,節房事。發作口渴可多飲水,此即所謂灸後調養之法。在一室內多人施灸,要互換空氣,留神冷暖。尤其灸後要留意把火悶滅,以防復燃,最好把艾卷著火之一端,拔出口徑適宜之小鐵筒或小瓶內,自然就會熄滅,留下焦頭,便於下次撲滅。此法可以教給病人本人灸,或帶回傢裡灸,這樣可以節省人力和工夫。此法容易操作,但普通人多不耐煩,怕費工夫,或以為溫熱一消,平平淡淡,無甚作用,因而就疏忽,不予深究瞭。或許即使灸灸,也是比擬淺浮,而沒有真正到達灸的目的,這是對溫熱灸效能不夠理解。所以醫生和病人都應該對這一辦法有正確的看法,耐煩細致的臨時灸下去,多灸灸好,才幹到達治病的目的。艾卷灸之順應癥:但凡應該施灸的疾病,大都可以用此辦法,不受更多的條件限制。

五、其他灸法

燒燈火灸法:又叫草焠、神燈照,是官方沿用已久的簡便灸法,操作容易,對急性腮腺炎,往往1~2次就能治愈,所以此法很受歡送。操作技巧:取3~4寸長的燈芯(即燈草),或用紙繩,蘸芝麻油或其他植物油少許,約滲透一寸長左右點著起火苗,用疾速的舉措,對準選好的穴位,猛一接觸,聽到“叭”的一聲迅速分開,即為成功。如無此音響,當即反復一次。運用此法之技巧要留意蘸油不要過多,取穴要準,操作要快,不能停留,一經燒後部分皮膚有一點發黃,偶爾也會起小皰,就算恰如其分。假如水皰決裂,可塗些紫藥水,預防感染。一次未愈,次日可以再燒。燒燈火之順應癥:次要是用於急性炎癥,如發作於小兒的急性盛行性腮腺炎,往吃藥、打針都不方便,並且療程長,苦楚大,若用此法灸“角孫”穴效果極佳。角孫穴在耳廓高處的頭皮上。取法:將耳廓卷起,向下一按,其最高點著頭皮處就是此穴。假如頭發長,該當刮去,先用墨水或紅、紫藥水打個記號,然後對準施灸。一側有病灸一側,兩側有病灸雙側。灸時讓病人側頭,顯露穴位,灸小兒要助手固定,勿使亂動。其次是扁桃體炎,灸少商、合谷、風池;急性結膜炎,灸太陽、合谷、黑暗;急性胃腸炎,灸中脘、足三裡;嘔吐灸上脘、內關;腹瀉、消化不良灸胃俞、大腸俞、天樞等;麻疹透發不快,灸大椎或項背隱現之點上選2~3個灸之,促使麻疹出透。

天灸:也叫自灸、發皰灸,用斑蝥、巴豆、大蒜泥等任選一種,塗在穴上掩蓋包紮,讓其部分發皰,即為之天灸,普通常用於炎癥,多在遠處取穴。如咽痛、口瘡,取合谷。此法官方多用。也有人用此法醫治肝病的。也有用成方幾味藥貼穴的。

蠟灸:類同石蠟療法,限於篇幅,這裡不作引見瞭。

其他:隔鱉甲、龜甲或其他藥餅等灸之,各地習氣不一,其實都屬於灸法,在此就不逐個引見瞭。灸法既無多大苦楚,又經濟浪費。臨時堅持施灸,可以進步身體素質,增進安康,是值得鼎力推行的保健辦法。

附艾灸治胃痛

穴位:中脘穴(位於腹正中線臍上4寸處)、足三裡穴。

辦法:選準穴位後,撲滅藥用艾條,在中脘穴、一側足三裡穴上各懸灸10分鐘,以穴位上皮膚潮白色為度。胃痛可立刻緩解。運用時要留意力集中,艾火與皮膚的間隔,以受灸者能忍耐的最大熱度為佳。留意不可灼傷皮膚。

闡明:艾灸足三裡穴能使胃痙攣趨於緩和,胃蠕動強者趨於削弱;又能使胃蠕動弱者立刻加強,胃不蠕動者開端蠕動。因而,除胃潰瘍出血、穿孔等重癥,應及時采取措施或內科醫治外,其他不管什麼緣由所致的胃痛,包括古代醫學中的急、慢性胃炎和胃、十二指腸潰瘍病及胃神經官能癥等,若以胃脘疼痛為主者,用本法艾灸,均能立時止痛。

附艾灸治凍瘡

穴位:合谷穴(位於手背第一、二掌骨之間,近第二掌骨之中點處)、足三裡穴。

辦法:在凍瘡部分先揉按5分鐘。選準穴位後,撲滅藥用艾條,對準已發或將發凍瘡處,各懸灸3~5分鐘,以部分皮膚潮白色為度。若凍瘡在上肢或耳朵,必需加灸合谷穴3~5分鐘;若凍瘡在下肢,必需加灸足三裡穴3~5分鐘。艾火與皮膚的間隔,以受灸者能忍耐的最大熱度為佳。留意不可灼傷皮膚。用本法延續艾灸3天,凍瘡不再復發。

附中途夭折保健灸

穴位:足三裡(位於小腿前外膝眼下3寸,脛骨前嵴外側一橫指處)、氣海(位於腹正中線臍下1.5寸處)、關元(位於腹正中線臍下3寸處)。 分組:第一組,關元、氣海、左側足三裡;第二組,關元、氣海、右側足三裡。 辦法:選準穴位後,撲滅藥用艾條,辨別對準第一組穴位,每穴懸灸10分鐘,以各穴位皮膚潮白色為度。第二天用異樣的辦法懸灸第二組穴位。如此交替懸灸,延續三個月為一個療程。休息一周,再持續第二個療程。運用時留意力要集中,艾火與皮膚的間隔,以受灸者能忍耐的最大熱度為佳。留意不可灼傷皮膚。 闡明:關元、氣海、足三裡是人體健壯保健要穴,每天艾灸一次,能調整和進步人體免疫機能,加強人的抗病才能。成書於宋代的《扁鵲心書》中說:“人於無病時,常灸關元、氣海、命門、中脘,雖不得長生,亦可得百年壽。”特別是女士,艾灸此三個穴位後,神清氣爽,容光煥發,全身特別是小腹部非常酣暢(此種覺得普通要延續灸半個月後才分明)。

附艾灸文明灸史沿革

灸療,是以艾絨等物熄滅、灼燙或熏熨人體穴位為次要方式的一類醫治辦法,可直接安慰神經,經由傳導,體內發生抵抗疾病的化學物質,進步病人的免疫力,引發人體自然復健的力氣。

料已被發現瞭幾十種,但艾絨依然被針灸界視為最次要的灸療燃料。

艾灸的開展

少量史書記載灸法在中國二千多年前已普遍使用;

公元550年,灸法由我國從朝鮮傳到日本,日本又從灸法擴展使用到預防、保健。使用灸法預防保健、中途夭折不斷是作為一年中的一件大事來行使,普通人中,普遍實施養生灸,並盛行“勿與不灸足三裡之人行旅”,“風門之穴人人灸”等諺語。

在日本,無論男女,終身中都必需灸至4次:十七八歲時灸風門,聽說是預防感冒,現代日自己以為感冒是萬病之首;二十四五歲,灸三陰交,益在加強生殖才能;三四十歲,則灸足三裡,以為可以促進脾胃功用、避免疾病、添加壽命;到瞭老年,為瞭避免視力衰退,一半多采取灸足三裡兼灸曲池,灸曲池目的在於使眼睛亮堂,牙齒鞏固。日本從1937年除夕起,由政府組織掀起所謂全民三裡灸安康運動。

據報道,1998年,美國有1800萬名患者求助於一萬多名針灸醫生。國度安康學會供認針灸在控制月經疼痛、網球運發動肘部疾痛、坐骨神經痛、頭痛以及由纖維肌瘤、骨關節疾病等其它疾病惹起的疼痛方面都有其療效。

在人們的習氣思想裡,總是傳統地以為保健養生要花很多很多的工夫,還要培育很多很多的良好習氣,同時還要象佛、道一樣苦練清修。這樣,根本使一切人望而止步瞭,把“養生”和“費事”劃上瞭等號!經過我們打破性的改良後的艾罐灸由於簡便易操作,可以在不影響正常任務生活的狀況下,方便、普遍使用於外科、小兒科、皮膚五官科、內科、婦科、以及各種慢性病的調理及醫治,更是傢居防病保健、中途夭折、美容美體養生的絕好的辦法。

規格:

銅外罐底:直徑5厘米;

銅外罐頂(蓋子):直徑6厘米;

銅外罐高度(不含蓋子):4.6厘米

材質:

灸器外殼:黃銅

灸器內膽:鐵

手 柄 :塑料

底 托 :橡膠

本銅溫灸器外層為純銅制造並鑲嵌有五行圖案,精致美觀。適合中醫診所或美容院及傢庭個人保健

批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。